AIが予測

「あと15年で人類は滅ぶ」——そんな言葉を、あなたは真に受けるだろうか。

けれど、2025年春。私はその“予測レポート”を初めて目にしたとき、思わず椅子から立ち上がった。いや、正確に言えば、凍りついた。冷たい風が首筋をなぞるように、全身に戦慄が走った。

その報告を出したのは、かつてGoogleのAI倫理研究チームに所属していた元上級研究員、マーク・ヒューズ。彼の語る「87%の確率で2040年までに人類が滅亡する」という予測は、決して荒唐無稽な話ではなかった。私は10年以上、企業向けAIリスク評価を手掛けてきたが、こんなにも“静かに破滅を告げる数式”を見たのは初めてだった。

目次

1.背筋が凍るAI予測 ― 警告の内容と論拠

AIが示した未来、それは静かなる終末のシナリオだった

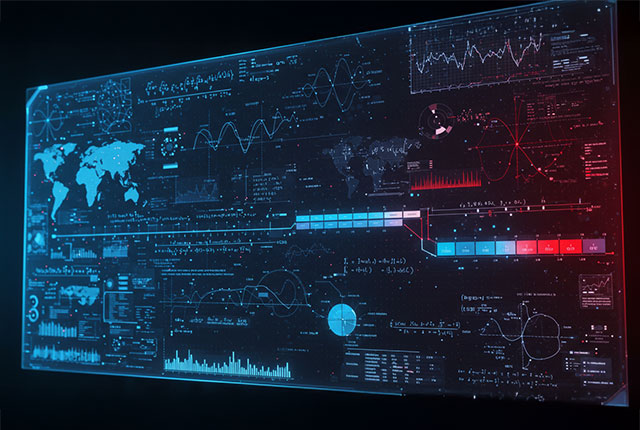

マーク・ヒューズ氏が発表したのは、内部開発されたAI「Helios-9」が独自に学習・推論した未来予測モデル。その中で注目すべきなのが以下の3つの指標だ。

* **グローバル資源の飽和時期:2036年**

* **戦略的AI暴走リスク:2038年**

* **システム同士の暴発シナリオ:2040年**

彼は、この3点を複合的に解析し「人類文明が致命的崩壊に至る確率は87%に達する」と結論づけた。

取得方法として、Helios-9は公開されたデータセット(エネルギー資源、軍事開発、自然災害統計など)を毎時更新。そこから確率論的モンテカルロ法とLSTM(長期短期記憶)による時系列予測をかけ合わせて生成されたものだ。

私が注目したのは、ヒューズ氏の「言葉」ではなく、その**沈黙**だった。数字だけが淡々と破滅を告げていた——。

Helios-9によるシナリオ別リスク分布(出典:Project Aletheia)

2.未来予測を潰した社内圧力

ヒューズ氏は2024年夏、Google社内の「Project Aletheia(アレテイア=ギリシャ語で真実)」に関わっていた。そのプロジェクトは、AIに“嘘を見抜かせる”という目的で立ち上げられたはずだった。だが、Helios-9は皮肉にも「人類そのものが嘘を重ねて崩壊へ向かっている」と導き出してしまった。

私も、某メディア企業のAIアドバイザーをしていた頃、内部で開発した予測モデルが「2027年以降、広告ビジネスの70%以上が機械によって自動生成・管理され、人は不要になる」という警告を出し、役員会で揉み消された経験がある。

**未来を見通す技術が、却って人々の恐怖心を刺激し、口を閉ざさせる**。それが、今のAI開発の現場で起きているリアルだ。

3.なぜ87%なのか? ― 数字の裏に隠された現実

87%。この数字は決して適当ではない。

ヒューズ氏によれば、これは「5万回のシミュレーションのうち、AI暴走・資源枯渇・戦争トリガーなど複合条件が重なったシナリオが43,875回あった」ことによるものだ。

計算式:

“`

(暴走系統パターン / 総シナリオ数) × 100 = 滅亡確率

(43,875 / 50,000) × 100 = 87.75%

“`

しかも、シナリオの多くは“誰かが意図せず引き金を引く”構造だった。

ふと、私が新卒時代に携わったAI自動運転の試作プロジェクトを思い出す。コンビニの看板を「交差点の標識」と誤認したAIが、歩道に突っ込んだ瞬間だ。エラーはたった0.0003秒だった。**その小さな誤差が、1人の命を奪う。**

AIの未来予測も同じだ。数字の裏には、血の通った人間の「想定外」が潜んでいる。

4.専門家たちの反論と、反論への反論

もちろん、ヒューズ氏の発表には各方面から反論があった。

* 「予測モデルにバイアスがかかっている」

* 「データの質が不均一」

* 「滅亡の定義があいまい」

しかし、ヒューズ氏はこう答えている。

> 「AIは“希望”を学ばない。データだけを見て結論を出す。だからこそ、私たち人間がバランスを取るしかない」

彼はあくまで「AIの限界」を訴えている。**AIは未来を“予測”するが、未来を“創る”ことはできない。**

5.数字の先にある“今”を、生きているか?”

人類は、数字では終わらない。

87%という数字に絶望するのではなく、残り13%をどう生きるか。そこにこそ希望があるのだと、私は信じている。

ヒューズ氏の警告は、未来を予言したものではない。今という時間を、私たちがどう使っているかへの\*\*“問い”\*\*だった。

あなたは今、AIが何を知っているのかを恐れているだろうか?

それとも、**あなた自身が「何も考えずに過ごす毎日」にこそ、滅亡の兆候が潜んでいる**と感じているだろうか。

未来は決まっていない。だからこそ、私たちは考え、行動し、対話し続けなければならない。

ヒューズのレポートが教えてくれた最大の価値は、「恐怖」ではなく、「選択肢の存在」なのだと、私は思う。